本展には、光や糸、記憶、写真や漫画、機械など多様な手法で、知覚や社会、存在をとらえなおす7名の作家が出展します。厚地朋子(b.1984)は複数の視点を重ねる絵画を、岡本啓(b.1981)は光を描く写真作品を、神出謙(b.1997)はポップな造形で社会の矛盾を、菊池和晃(b.1993)は非効率な機械と労働を、栗棟美里(b.1988)は写真と視覚を、宮田彩加(b.1985)は糸と生命の構造を、ユーダイ(b.1987)は漫画と絵画で偶像を表現。関西ゆかりの作家たちの挑戦的な表現に出会う場となります。どうぞご期待ください。

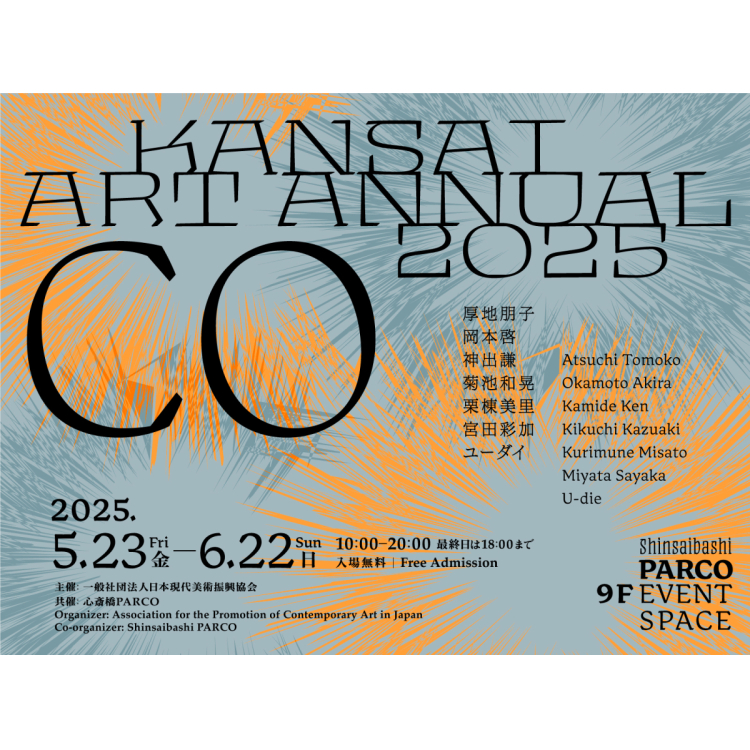

厚地朋子

1984年京都府生まれ。2010年京都市立芸術大学大学院美術研究科を修了。遠近法や一点透視図法といった簡潔明確な思考方法だけでは捉えきれない、目の前に広がる世界を絵画空間に置き換えて表現している。画中に複数の消失点や光源を設定することで、異なる時間や空間が連なって立ち上がる「ひとつの壁」のような世界を描く。近年は旅先で見た風景、無作為に撮影した写真、作家の個人的な記憶、感情、思孝などの自身の内と外に存在している対象に目を向け、より内省的な印象を伴った絵画作品を発表している。

近年の出展歴として、2023年「Art Collaboration Kyoto」(国立京都国際会館 / 京都)、2023年「厚地朋子/石井佑果 3cmと3kmー対岸を眺めるー」(TEZUKAYAMA GALLERY / 大阪)、2022年個展「浮いてる家」(カモガワアーツ&キッチン / 京都)、2021年「清須市 第10回 はるひ絵画トリエンナーレ」(清須市はるひ美術館 / 愛知)、2020年個展「恥の絵」(TEZUKAYAMA GALLERY / 大阪)、2018年「六甲ミーツ・アート 2018」(六甲山山頂付近 / 兵庫)など。

掲載作品:厚地朋子《stop me》キャンバスに油彩 2021 Courtesy of TEZUKAYAMA GALLERY

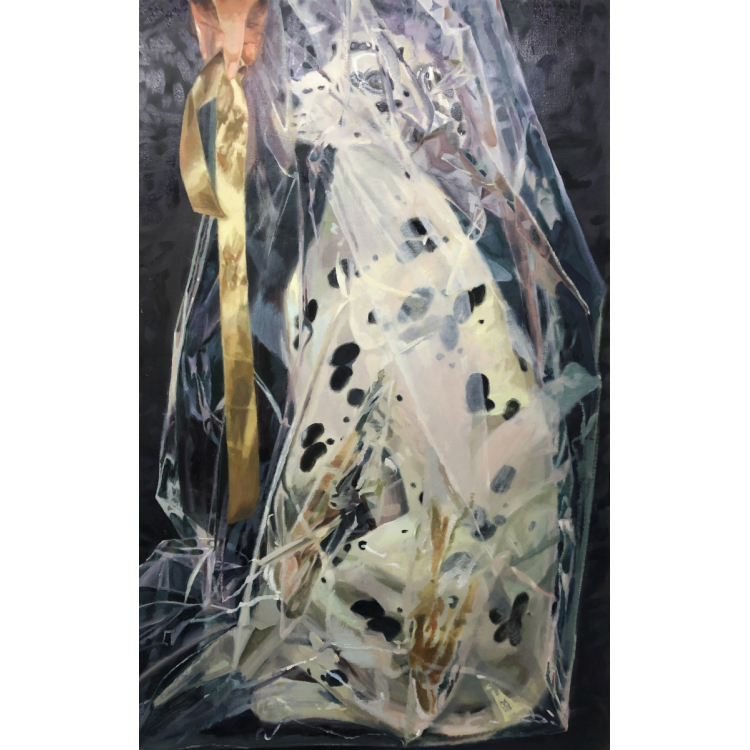

岡本啓

1981年大阪府生まれ。2004年大阪芸術大学美術学科卒業。独自の手法〈photo brush=フォトブラッシュ〉を駆使し、光学実験のような絵画制作を続ける。写真を表現媒体としながらカメラを使わず、写真材料である〈フィルム〉と〈印画紙〉の持つ、「当てられる光によって発色する」性質を利用し、完全暗室のなかで、「光」を色彩や形として描き「記録」していく。写真の現像行程を「描く」ことに置き換え、写真素材の新しい魅力と絵画表現の可能性を提示する。

近年の展覧会として、2025年6月個展「photōs」(Yoshiaki Inoue Gallery / 大阪)、2023年個展「Airglow」(ギャラリー椿 / 東京)、2020年「ARIMA ART NIGHT 質量からの旅の追憶」(有馬温泉 / 兵庫)、2019年個展「RAUM Ⅰ」(Yoshiaki Inoue Gallery / 大阪)など。

掲載作品:岡本啓《Photo Variation_0002》カラーフィルムにフォトブラッシュ、Cプリント 2024 Courtesy of Yoshiaki Inoue Gallery

神出謙

1997年アメリカ生まれ。 東京藝術大学大学院デザイン科修士課程修了。幼少期に遊んだおもちゃやコミックなどの大衆的で消費的なアメリカンポップカルチャーに影響を受け、機能とデコレーションという一見相反する感覚を共存させることによって、社会に隠れた問題意識をウィットに富んだ目線で浮かび上がらせようとする。

主な展示として、 2024年「VINYLS exhibitions」(OIL by 美術手帖ギャラリー / 東京)、 MEET YOUR ART FESTIVAL 2024 「NEW ERA」(天王洲運河一帯 / 東京) 、 2023年個展「FEAST OOPARTS」(Marco Gallery / 大阪)など。

掲載作品:神出謙《CRUB CRUSHER》「黙ってカニを食べる時代は終わった」FRP、レジン、アクリル、木 2023

Courtesy of Marco Gallery

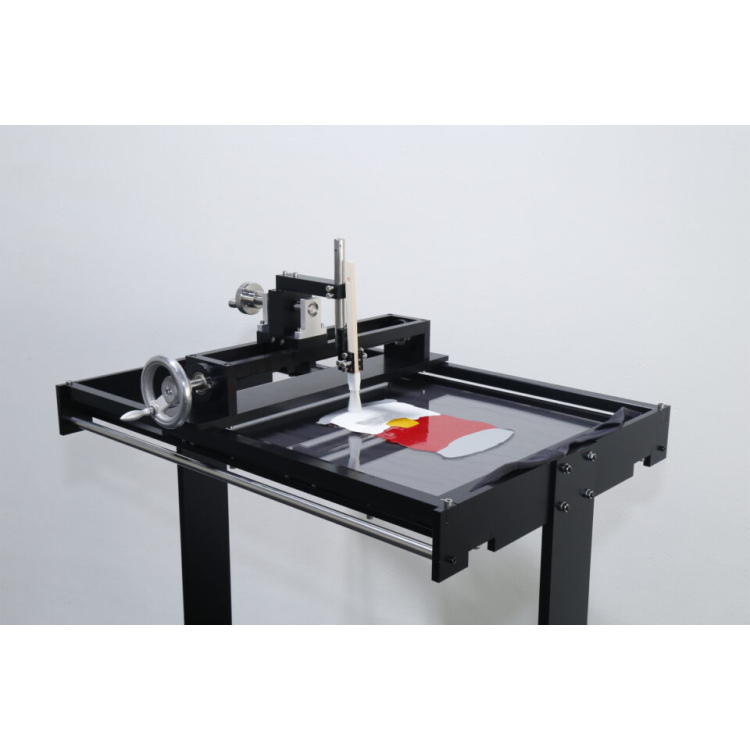

菊池和晃

1993年京都府生まれ。2018年京都市立芸術大学大学院修了。過大な労力に見合わない仕事をするマシンをつくり、その装置を自身で稼働させて美術史上の傑作をモチーフにしたイメージを生産する。アルミとステンレス製のマシンは大人一人で持つのが難しいぐらい重く堅牢で、工場の工作機械のように見えるが、実際は情けないぐらい非効率的で過酷な労働を必要とする。例えば《Draw a CircleⅠ Ⅰ – Machine》は、約1万5千回、ハンドルを回し続ける事で一つの円を描くことができる。別の言い方をすれば一所懸命ハンドルを回しても1日に数個の円しか描けない。結果と効率を重んじる現代社会において、ナンセンスで子どもじみたとも映るこのような行為を菊池はあえて作品化する。

主な受賞歴として、2021年「LUMINE meets ART AWARD 2020-2021」グランプリ、2020年「Kyoto Art for Tomorrow 2020 –京都府新鋭選抜展–」優秀賞 など。

菊池和晃《スープ缶製造機》アルミニウム、ステンレス、塗料、アクリル板、チェーン 2022

Courtesy of +1art

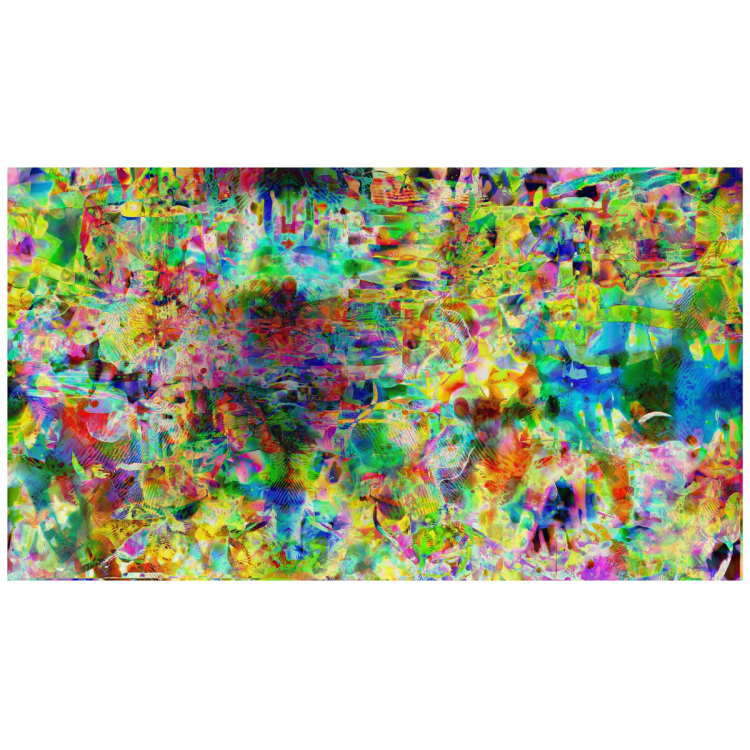

栗棟美里

1988年兵庫県生まれ。2013年京都精華大学大学院芸術研究科博士前期課程版画分野修了。写真を基盤としたレンチキュラー作品やミクストメディアを通じ、現代社会における知覚経験とリアリティの本質を探究する。

主な個展に、2023年「The Wheel of existence」(CONCEPT STORE SEE? / 兵庫)、2021年「あなたはこの世界にいるかもしれない。もしくはいないかもしれない。」、2018年「Still Remained」、2016年「皮下の過激から理性への回帰」(いずれもTEZUKAYAMA GALLERY / 大阪)、2015年「Flash⇆Infinity」(eN arts / 京都)。その他主な展示として、「Vietnam International Artfair 2024」(Hotel nikko Saigon / ベトナム)、「TOKYO ART BOOK FAIR 2024」(東京都現代美術館)、2024年「『Interactions』Curated by Tomoko Sawada」(Laugh&Peace Art Gallery / 大阪)など。

掲載作品:栗棟美里《Images/Portrait #20》アクリル板にUVプリント 2025

Courtesy of TEZUKAYAMA GALLERY

宮田彩加

1985年京都府生まれ。2012年京都造形芸術大学大学院芸術表現専攻修士課程修了。大学で染織を専攻したことがきっかけで、染めた布に奥行きやボリュームを出すために手刺繍・ミシン刺繍による独自手法を使った制作を始める。ミシンに意図的にバグを起こすことで現れる糸の層「WARP」シリーズや、支持体の布を無くし、糸だけで構築させていく「Knots」シリーズなど、「エラー:失敗の行為によって新たな価値観が生まれる」を根本にした独自手法と、生物の形態や、物事の発生や進化の在り方を呼応させた作品作りをしている。

近年の展覧会として、2024年「札幌国際芸術祭」(北海道立近代美術館)、2022年個展「裏腹のいとはよすが」(岐阜現代美術館)、「KYOTO STEAM」(京都市京セラ美術館)、2021年「素材転生」(岐阜県美術館)など。主な受賞に2025 年「第35回 タカシマヤ美術賞」、2024年「京都市芸術新人賞」など。

掲載作品:宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》ミシン糸、綿布 2023

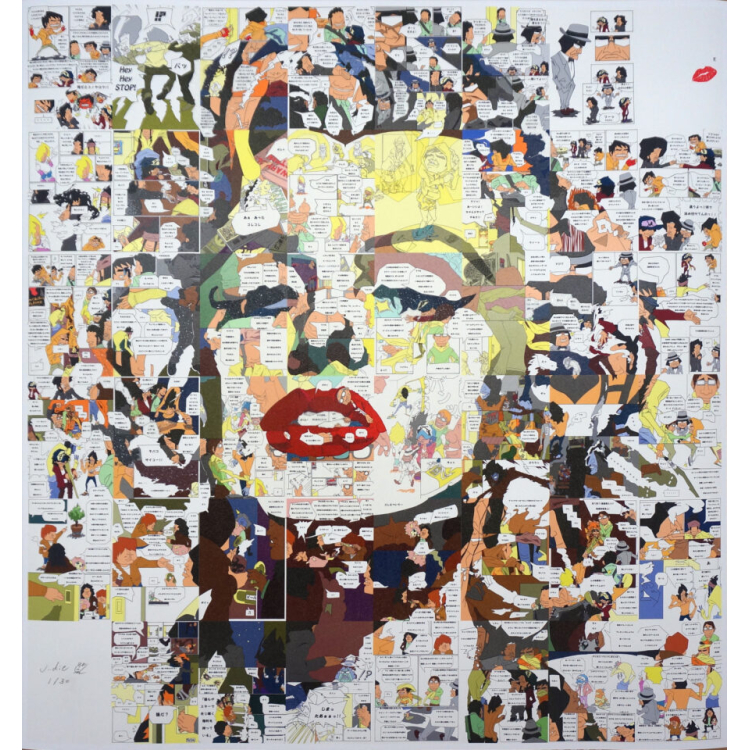

ユーダイ

1987年埼玉県生まれ。主に自作の漫画を平面絵画やビデオ作品に展開する手法で表現をしている。例えば固有名詞は書かれていないが、マリリンの肖像画のような絵画は彼の作った一冊の漫画の48ページを順に並べた結果で現れた図であり、ダイアナ妃の場合には漫画の一コマずつを順にパズルの様に組み合わせた結果で現れたものだ。モチーフとなる人物に対して考察を重ね、マンガのストーリーにはその人物にまつわる様々なエピソードや遺された言葉が盛り込まれている。複雑な仕組みによる彼の表現だが、作家の「鑑賞者に楽しんでもらえれば本望である」という意図は、第一印象で多くの人が感じる感覚とも一致するところだろう。

掲載作品:ユーダイ《アレについてのムダ話し #3》

ジグレー、シルクスクリーン(5版5色)、ガラス 2018, ed.30

Courtesy of Yoshiaki Inoue Gallery